その名を知らない人はいないであろう「ペルシャ絨毯」。ペルシャとはイランのことを指し、イランで織られた手織りの絨毯を総称してペルシャ絨毯と呼びます。

東京・白金台に店舗を構えるミーリーコレクションは、ペルシャ絨毯の伝統を継承しながらも、既成の枠に捉われないものづくりをするミーリー工房とソレマニエ・フィニィ工房の日本総代理店。イラン高原で暮らす遊牧民が、生活のために生み出したペルシャ絨毯を原点に、その原料、制作過程、デザインなどの研究と実験を重ね、再創造を試みています。

関西で身近な京都三大祭りのひとつ、祇園祭で巡行する山鉾"鷹山"の側面には、ミーリー、ソレマニエ・フィニィ両工房のペルシャ絨毯が懸装品としてかけられています。敷くものととしてだけではない、絨毯の美術品としての価値を高めています。

店舗に入るとまるで絵画のように壁面を彩るペルシャ絨毯が目に飛び込んで来ました。温かみのある空間に映える絨毯の美しい色彩の中、アットホームな雰囲気でお話を伺うことができました。

ペルシャ絨毯ができるまで

イラン高原の厳しい寒暖差がある自然環境で育つ羊の毛は保温性に優れ、熱の放出をコントロールするなど毛自身が活動します。丈夫で長く愛される絨毯をつくるにはその毛の組織を壊すことのないように丁寧な管理が必要です。

羊はイラン原種のザクロス種が選ばれており、刈り取られた毛は、伝統を継承した人の手によって紡がれます。

すべての染料に草木などの自然素材を使用。色の美しさだけでなく、褪色に強かったり、防虫効果があったりなど、選び抜かれた理由があります。

デザイナーの手によって貴重な古典柄や部族の希少な図柄が現代に蘇っています。ただ美しいだけではなく、織手が制作する産地の柄や様式を大切にしています。

イラン全土10か所の地域で、その土地に暮らす織手によって制作されています。高い技術が必要とされる織り。多くの女性が織手として活躍し、伝統を現代へと繋いでいます。

実際に製作過程で使用される道具を一部ご紹介します。

はさみやフック、*筬(おさ)、染色後の毛糸玉など、昔から使い続けられている大切な道具たちです。

*筬(おさ)…杼(ひ)という道具に通した横糸を、すでに織られた縦糸に密着させるために使用する櫛のような道具。筬を打ちつける操作をおさ打ちと言う。

ミーリー工房のペルシャ絨毯は、羊の柔らかい毛 (首のうしろから肩) を厳選して使用。1頭から採取できるのは約150gで、毛糸玉ひとつくらいのサイズです。

お話を聞く中で一番驚いたのは、刈り取られた毛は「生きている」ということ。前述した毛の活動は、刈り取られた後も続きます。生きている毛は機械ではなく人の手で紡ぐことによって、毛本来の力が最大限に絨毯へと活かされます。

幻の織「真珠織」

120年もの間途絶えていた真珠織を復活させたミーリー工房。そして、その技術を継承しているのがソレマニエ・フィニィ工房です。絨毯と聞くと、起毛しているものを想像する方が多いと思いますが、真珠織は結び目が粒となって出てきます。その表情が名前の由来となりました。

絨毯のメンテナンス

意外にも難しいお手入れが必要ないペルシャ絨毯。靴で踏まない場所で使用する場合、本格的なクリーニングは10年に一度程度で十分です。普段は掃除機や、汚れが気になるときは、水を含ませて固く絞ったタオルなどで拭いてあげましょう。

床暖房にも使用可能なのがペルシャ絨毯の嬉しいところ。100%羊毛の手織り絨毯は静電気を起こさず、復元力があるので重たいものを乗せても問題ありません。

店舗の裏にはもうひとつお店があり、こちらでは美術館クラスのアンティークコレクションを吟味することができます。年月を経てこそ出る味わい深い色合いや質感を楽しむこともアンティーク絨毯の醍醐味です。

時間をかけて大切に制作されるミーリー工房、ソレマニエ・フィニィ工房のペルシャ絨毯は、日本の住まいにもしっくりと溶け込みます。自然素材から職人技によって生み出される作品は、日本の文化と通ずるものがあるのではないでしょうか。そしてその作品は数百年の時を越え、より価値があるものへと進化していきます。

世代を越える宝物「ペルシャ絨毯」。永く暮らしに寄り添う一枚を見つけてみませんか?

今回ご紹介した「ミーリー工房」「ソレマニエ・フィニィ工房」は、2025年3月7日までコンフォートQうめだ本店7階にて特別イベントを開催中。

※イベント詳細はこちら

『現代に蘇るペルシャ絨毯 ミーリー工房のクラフトマンシップ』もぜひご覧ください。

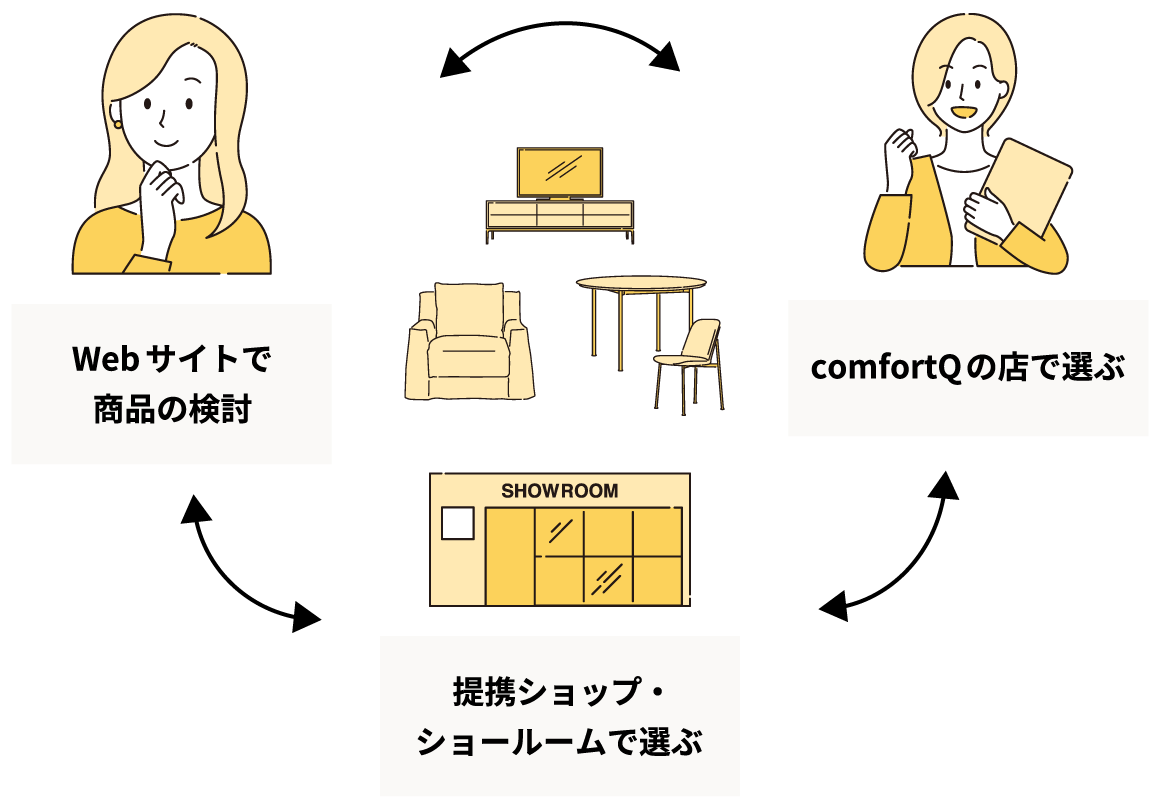

「ミーリーコレクション」はコンフォートQ の提携ショップです。ショップにてご覧いただいた商品は、コンフォートQでのご購入が可能です。ペルソナSTACIAカードなど、阪急百貨店でご利用いただける各種カードのご優待もご使用いただけます。詳しくはご購入の流れをご覧ください。

取材協力

Miri Collection

〒108-0071 東京都港区白金台 5-3-7 くりはらビル101

Tel. 03-3440-9391

営業時間 10:30-18:00

定休日 火曜日

アクセスはこちら